Grandir, c’est se séparer en restant entier : de l’effroi de la séparation à la réassurance personnelle

Dans son ouvrage « Le Courage d’être soi », son auteur Jacques Salomé dit : « Grandir, c’est se séparer en restant entier ». Il fait ici référence aux situations de séparations qui peuvent exister entre les parents et leurs enfants mais aussi à des situations de séparation que l’on peut vivre à l’âge adulte.

Dans son ouvrage « Le Courage d’être soi », son auteur Jacques Salomé dit : « Grandir, c’est se séparer en restant entier ». Il fait ici référence aux situations de séparations qui peuvent exister entre les parents et leurs enfants mais aussi à des situations de séparation que l’on peut vivre à l’âge adulte.

Comment vivre avoir une conscience de soi suffisamment forte pour se laisser la possibilité d’être maitre de sa vie.

Accepter qu’être soi n’est pas être contre les autres, et le leur faire accepter. Comment peut-on assumer de vivre des chemins différents, ne fait pas de soi une personne égoïste?

S’éloigner n’est pas délaisser. S’éloigner est se consolider.

La séparation comme différenciation des autres

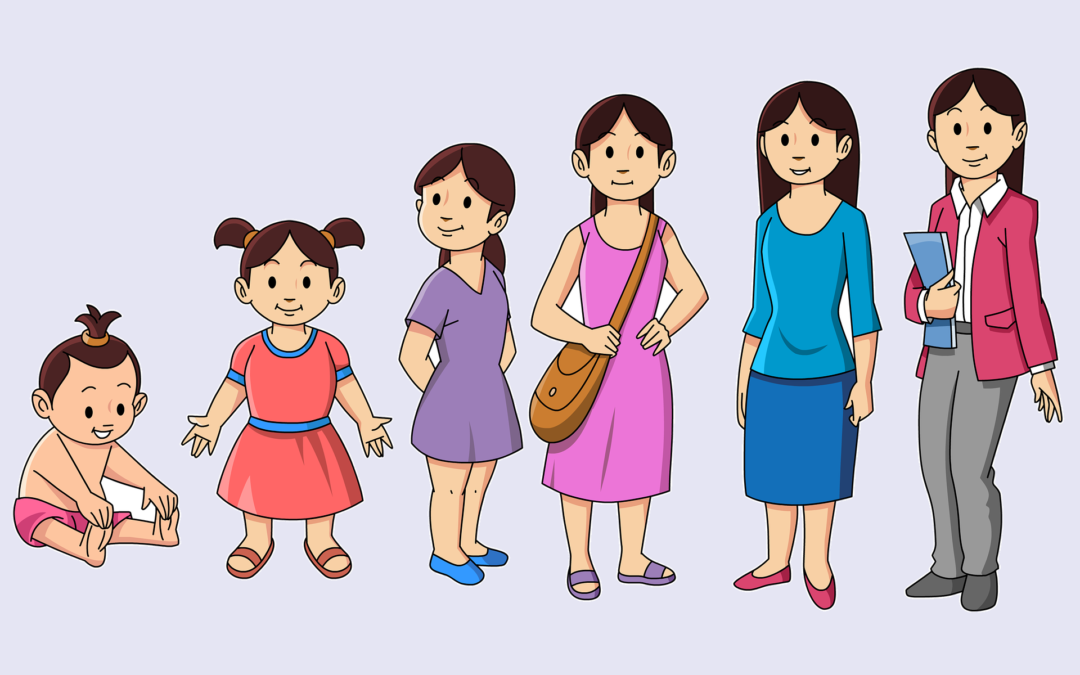

Le fait de se séparer de quelqu’un ou de quelque chose signifie souvent se différencier des êtres proches, renoncer à des situations acquises, à des croyances, à des certitudes. Dans le cas de situations de séparation entre les parents et leurs enfants (sorties, vacances, école, etc.), il s’agit pour les uns de supporter d’être séparés des autres. Plus l’enfant est jeune, plus la séparation atteint les parents et l’enfant « dans leurs tripes ». Qui n’a pas eu mal au ventre au moment où le train ou le bus s’éloignaient ? Ou quand la porte de l’école se fermait ?

Cette séparation n’est pas seulement physique. Il s’agit également d’une séparation de différenciation. Cette différenciation va parfois porter sur :

- les projets de vie,

- les choix amicaux, amoureux, professionnels,

- les relations.

Se différencier signifie aussi oser vouloir la différence et, dans cette différenciation, accepter de supporter une nouvelle solitude sans la combler obligatoirement le plus vite possible. C’est se donner le temps de se construire intérieurement afin que cette solitude se transforme en une certaine complétude, en étant « soi avec soi-même » et en devenant plus solide.

Certaines personnes peuvent ressentir de la difficulté à se trouver dans cette solidité intérieure. C’est là que surviennent des associations amicales hasardeuses, des relations amoureuses malheureuses et synonymes de blessures intérieures. Généralement, ce sont des personnes qui, inconsciemment, s’en remettent à l’autre pour être comblées et être elles-mêmes. Cette posture est une contradiction : s’en remettre à l’autre pour être soi ? Cela ne sonne pas juste.

Comment rester entier et avancer dans ces moments de séparation ?

Rester entier en se séparant, c’est :

- accepter de vivre l’instant présent tel qu’il est,

- ne pas s’inquiéter de ce que sera demain,

- ne pas avoir l’impression que notre monde s’effondre car on s’est éloigné de telle ou telle personne.

Ce principe est vrai pour les personnes qui se séparent comme pour celles qui vont subir la séparation. La différenciation revendiquée par l’autre va créer chez ces personnes une remise en question de leur propre unité et identité dans leurs relations avec les autres.

Prenons l’exemple d’un bébé qui vit ses premiers moments de séparation avec ses parents. Souvent, les parents qui s’éloignent de leur enfant ont du mal à mesurer ce que vit leur bébé qui peut s’apparenter à du désespoir. Un terme certes assez fort mais qui traduit bien l’idée de ce que l’enfant peut ressentir : son monde s’arrête, il n’y a pas d’après, la séparation est vécue comme sans retour. De plus l’échelle de ressenti de l’enfant n’est pas identique à celle de ses parents : quelques instants pour l’un peuvent représenter une éternité pour l’autre.

La séparation : un petit deuil à accepter comme une opportunité de mieux se connaître

Une séparation mal vécue peut donner le sentiment d’un vide intérieur complétement insupportable. En effet, chaque séparation peut être vécue comme un « petit » deuil :

- deuil du confort d’une maison,

- deuil du confort d’un lieu de vie (c’est notamment le cas pour de nombreux expatriés qui doivent recréer un nouveau confort intérieur à chaque déménagement),

- deuil du confort d’un couple.

C’est dans ces instants que les personnes essaient de combler ce vide par tous les moyens, d’une manière qui finit même par les laisser un peu groggy au bout d’un moment. En choisissant prioritairement de combler cette souffrance intérieure, ces personnes finissent par se rendre compte qu’elles n’arrivent pas là où elles avaient envie d’aller car elles n’ont pas pris le temps de s’interroger sur leurs envies réelles.

C’est dans notre identité, dans la capacité qui nous est propre de vivre comme des êtres « qui sont », que l’on va trouver une porte de sortie pour continuer à avancer dans sa vie sans inquiétude et sans avoir l’impression d’être totalement dispersé par les circonstances de ce que l’on vit.

On va ainsi construire notre propre sécurité intérieure.

Etre entier : pouvoir vivre en autonomie sans se perdre

Tant que cette sécurité intérieure ne sera pas acquise, les choix de la personne sur qui elle est et sur ce qu’elle souhaite construire dans sa vie resteront inaccessibles.

Etre entier, se connaître soi-même, avoir conscience de qui l’on est (voir l’article à venir sur l’identité et la conscience de soi), c’est identifier ce qui nous constitue, c’est-à-dire :

- ce que nous aimons,

- ce que nous n’aimons pas,

- ce que nous savons faire,

- ce qui nous caractérise.

C’est aussi réaliser notre façon d’être au monde :

- la place que nous prenons ou non dans le monde (voir l’article visualisation d’un cercle)

- la proximité ou non avec nos proches,

- notre façon d’aborder le monde (ouverture, défense, etc.).

Il faut alors apprendre à s’écouter, reperer nos failles, se connaitre soi-même avec tolérance et bienveillance.

Être entier, c’est aussi être soi sans le regard des autres. En effet, des changements tels qu’un déménagement, une séparation de couple, une séparation avec des amis qui partent vivre ailleurs, peuvent donner ce sentiment de vide intérieur de par l’absence du regard des autres.

Cette « éprouvance » du manque est à vivre comme une opportunité découvrir ses souffrances, le besoin qu’elle soient prises en compte et soignées avec bienveillance, et se construire en tant qu’indivudu ayant une identité propre.

En effet si le contexte de votre enfance vous a permis de construire suffisamment cette conscience de vous-même, ce n’est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Je constate en tant que thérapeute que créer cette sécurité intérieure, cette sensation d’être entier est le préalable à la résolution des différents sujets pour lesquels je suis consultée.

Prendre soin de soi, avoir conscience de soi, de ses réussites et de ses réalisations n’est pas de l’orgueil, mais une attitude responsable pour agir dans son environnement et donc se décentrer sereinement.

>>> Accéder à l’enregistrement effectué dans le cadre de Soignants Dans Le Monde, structure créée par Aude pendant son expatriation aux Etats-Unis.

Au fil de ses 15 années d’exercice libéral, Aude a fait évoluer ses propositions thérapeutiques. Le fil directeur est une approche humaniste, basée sur les besoins de la personne, dans une dynamique interactive.

Au fil de ses 15 années d’exercice libéral, Aude a fait évoluer ses propositions thérapeutiques. Le fil directeur est une approche humaniste, basée sur les besoins de la personne, dans une dynamique interactive.

Progressivement Aude a développé la méthode de Relaxation Profonde Active. Basée sur l’exploration des sensations du corps comme vecteur d’information, suivi d’un protocole de réparation, de consolation ou d’acceptation selon les situations rencontrées. Cette méthode permet d’aller beaucoup plus loin dans la compréhension historique du patient, que ce qu’il sait en conscience.

Ces outils sont conçus pour être intégrés à une clinique traditionnelle intégrative.

Qu’entend-on exactement par responsabiliser ses enfants en prenant en compte leurs années de vie ? Commençons par une histoire !

Qu’entend-on exactement par responsabiliser ses enfants en prenant en compte leurs années de vie ? Commençons par une histoire !

Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de praticiens se sont interrogés sur la question de pratiquer leur spécialité à distance. Certains y restent toutefois totalement opposés : « Il n’est pas possible de réaliser un accompagnement thérapeutique à distance. Cela s’apparente plutôt à du soutien. », dit cette psychologue.

Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de praticiens se sont interrogés sur la question de pratiquer leur spécialité à distance. Certains y restent toutefois totalement opposés : « Il n’est pas possible de réaliser un accompagnement thérapeutique à distance. Cela s’apparente plutôt à du soutien. », dit cette psychologue.

L’entretien centré sur la personne est une des techniques utilisées par Carl Rogers, psychologue américain, dans sa pratique thérapeutique. Il s’agit d’un entretien durant lequel le thérapeute exerce une écoute active et entière de son consultant, où l’écoutant laisse sa place à l’autre en ne lui infligeant pas la lecture de sa situation à travers le prisme de ses projections et de ses théories.

L’entretien centré sur la personne est une des techniques utilisées par Carl Rogers, psychologue américain, dans sa pratique thérapeutique. Il s’agit d’un entretien durant lequel le thérapeute exerce une écoute active et entière de son consultant, où l’écoutant laisse sa place à l’autre en ne lui infligeant pas la lecture de sa situation à travers le prisme de ses projections et de ses théories.